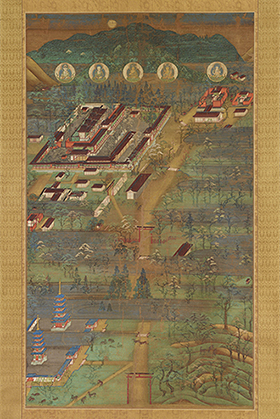

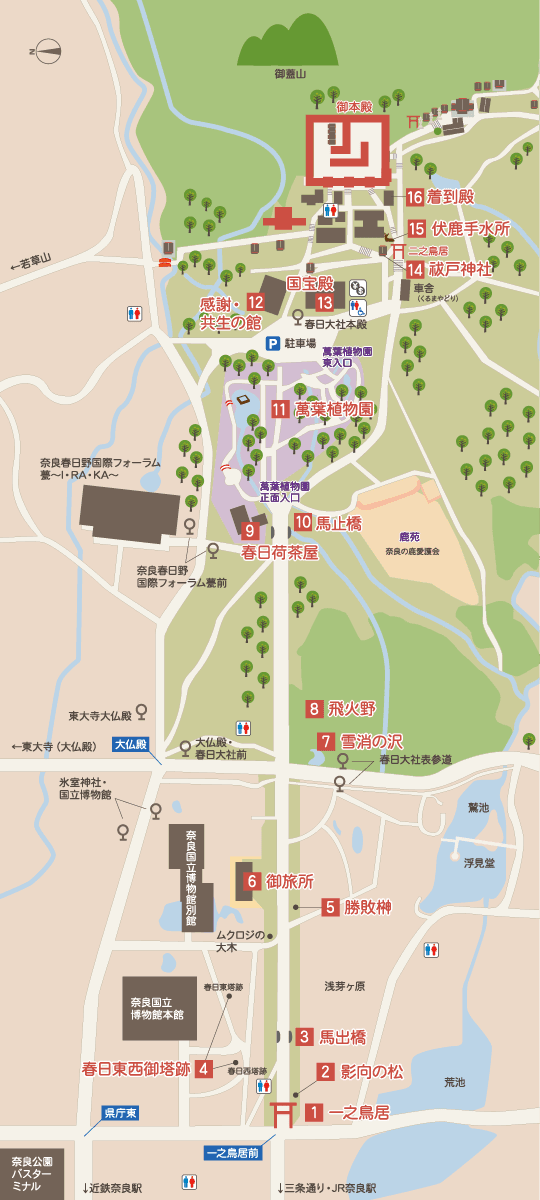

境内のご案内

Guidance

一之鳥居から御本社(大宮)

※番号がついているところをクリックしてください

[2]影向の松

[3]馬出橋

[4]春日東西御塔跡

[5]勝敗榊

[6]御旅所

[7]雪消の沢

[8]飛火野

[10]馬止橋

[14]祓戸神社

[15]伏鹿手水所

[16]着到殿

春日大社では以下のことを禁止しています

禁 止

ドローン禁止

禁 煙

春日大社境内における撮影について

(A4サイズ・247KB)